Die Begriffe Smart Home und Internet of Things kursieren derzeit verstärkt in der Medienlandschaft. Die Beleuchtung und Heizung steuerst Du mit dem Smartphone, die Sicherheitskamera ist mit dem iPad per WLAN verknüpft und die Gartenbewässerung läuft automatisiert nach Zeitplänen ab. Gerade in der Werbung wird das deutlich. Deinen Wohnkomfort steigern demzufolge neue, funkbasierte Smart Home Produkte.

Jedoch hat Smart Home seine Wurzeln weit vor dem Aufkommen dieser WLAN-Lösungen. In den 90er Jahren gab es schon kabelbasierte Gebäudeautomations-Systeme, die noch nicht mit dem Internet verbunden waren. Hieraus ist auch der KNX-Bus entstanden, welcher sich seitdem stetig weiterentwickelt hat.

Dir als Bauherr ermöglicht – wie wir nun gelernt haben – ein festverkabeltes System auf Basis des KNX-Standards eine sehr umfassende Möglichkeit der robusten und zukunftsfähigen Gebäudeautomation. In diesem Übersichtsartikel erfährst Du deshalb als Einsteiger alles, was Du über den KNX-Standard, seinen Vorteile gegenüber Funklösungen und anderen Systemen sowie den generellen Einsatzzweck des KNX-Bus wissen musst.

des KNX-Standards eine sehr umfassende Möglichkeit der robusten und zukunftsfähigen Gebäudeautomation. In diesem Übersichtsartikel erfährst Du deshalb als Einsteiger alles, was Du über den KNX-Standard, seinen Vorteile gegenüber Funklösungen und anderen Systemen sowie den generellen Einsatzzweck des KNX-Bus wissen musst.

Als angehender Bauherr und Einsteiger in die KNX-Systemwelt ist man generell praktisch orientiert. Zunächst steht dazu eine einfache Frage im Raum: Wie schaffe ich es, Beleuchtung, Heizung, Jalousien und Sicherheitstechnik so in der Bauphase zu implementieren, dass später alles automatisiert und zentral steuerbar ist? Die Frage nach dem „wie?“ ist berechtigt, greift für Einsteiger allerdings weit voraus und behandelt den zweiten Schritt in der Verwirklichung deines Smart Homes: Das ist die faktische Planung sowie der Einbau der KNX-Geräte im Haus.

Was Euch in diesem Blogbeitrag erwartet:

KNX als DIY oder mit einem Dienstleister?

Von den Vorteilen, den Möglichkeiten und Automatismen eines KNX-Bussystems ist man schnell überzeugt. Die Vorteile liegen – mal abgesehen von den Mehrkosten – ziemlich deutlich auf der Hand. Aber wie kommt man denn nun am besten zu einem KNX-basierten Smart Home? Auch dazu haben wir dir Hinweise und Tipps zusammengestellt, welche Möglichkeiten es gibt, ein KNX Projekt entweder in Eigenregie umzusetzen oder, wenn du gar nichts selber machen möchtest, mit einem professionellen Dienstleister wie uns.

schnell überzeugt. Die Vorteile liegen – mal abgesehen von den Mehrkosten – ziemlich deutlich auf der Hand. Aber wie kommt man denn nun am besten zu einem KNX-basierten Smart Home? Auch dazu haben wir dir Hinweise und Tipps zusammengestellt, welche Möglichkeiten es gibt, ein KNX Projekt entweder in Eigenregie umzusetzen oder, wenn du gar nichts selber machen möchtest, mit einem professionellen Dienstleister wie uns.

Wer eine KNX Planung selbst in die Hand nehmen und den KNX selber programmieren möchte, für den haben wir die KNX-Masterclass ins Leben gerufen.

Hier bekommst du nicht nur eine genaue Schritt für Schritt Anleitung, sondern auch individuellen Support zu deinem Projekt.

Nutze das Wissen und die Erfahrung von unseren Experten zu deinem Vorteil und hole dir die Infos zu deinem sicheren Weg in eine smarte und selbst geschaffene Zukunft.

Zertifizierung von Geräten

In den 90er Jahren gab es durch das Aufkommen der neuen Bus-Technologie ein heilloses Durcheinander, da die Bus-Systeme verschiedener Hersteller auf unterschiedlichen Soft- und Hardware-Architekturen aufbauten. Das erkannte auch die EIBA, einer der Vorläufer von KNX, und gründete deshalb 1999 zusammen mit der EHSA und der BCI die Konnex-Association.

Das Ziel der Konnex: Die Etablierung eines internationalen, einheitlichen Bus-Standards, der offen für neue Geräte-Entwickler ist und feste Standards vorschreibt. Die gelungene Umsetzung zeichnet sich bereits vier Jahre später ab. 2003 wurde die KNX-Technologie als europäischer, 2006 als internationaler Standard für digitale Bus-Systeme anerkannt. Heute ist KNX der einzige offene Bus-Standard, der sowohl im gewerblichen als auch im privaten Sektor genutzt wird. Die Konnex-Association verzichtet dabei ganz bewusst auf Patentrechte für ihre Technologie. So darf nach der erfolgreich abgeschlossenen Zertifizierung jeder interessierte Hersteller KNX-Produkte entwickeln und vertreiben.

Um ein KNX-Zertifikat für ein Produkt zu erhalten, muss ein neuer Hersteller erst einmal der KNX-Association als Mitglied beitreten. Im offiziellen Zertifizierungsprozess, welcher pro Softwarestand über 10.000,– Euro kostet, prüfen KNX akkreditierte Testlabors sowohl die Soft- als auch die Hardware-Spezifikationen des neuen Gerätes. Dadurch wird sichergestellt, dass jedes KNX-Produkt auch wirklich KNX-Standard konforme Telegramme auf den Bus schickt. Außerdem wird die Einhaltung internationaler und europäischer Rechtsnormen geprüft sowie die Interoperabilität des Produkts mit anderen KNX-Geräten getestet.

Um ein KNX-Zertifikat für ein Produkt zu erhalten, muss ein neuer Hersteller erst einmal der KNX-Association als Mitglied beitreten. Im offiziellen Zertifizierungsprozess, welcher pro Softwarestand über 10.000,– Euro kostet, prüfen KNX akkreditierte Testlabors sowohl die Soft- als auch die Hardware-Spezifikationen des neuen Gerätes. Dadurch wird sichergestellt, dass jedes KNX-Produkt auch wirklich KNX-Standard konforme Telegramme auf den Bus schickt. Außerdem wird die Einhaltung internationaler und europäischer Rechtsnormen geprüft sowie die Interoperabilität des Produkts mit anderen KNX-Geräten getestet.

Gerade den letzten Punkt darf man hierbei nicht unterschätzen – die Interoperabilität. KNX gibt es nun schon seit knapp 20 Jahren und durch die mittels Standardisierung festgelegte Aufwärtskompatibilität, gewährleistet die KNX-Association immer noch, dass Produkte von heute mit Geräten aus der ersten Generation zusammenarbeiten. KNX ist demnach sehr breit gefächert, da Du theoretisch die Produkte aller KNX-Hersteller miteinander kombinieren kannst – noch dazu aus unterschiedlichen Technologie-Generationen.

Stand heute gibt es über 500 Unternehmen, die offiziell insgesamt 8000 zertifizierte KNX-Geräte anbieten. Das ist einzigartig unter Bus-Systemen. Du hast also eine große Auswahl, wie Du Dein Smart Home schlussendlich gestaltest. Alle Geräte konfigurierst Du dabei über ein einziges Tool, die ETS-Software, auf welche wir später noch einmal zurückkommen.

KNX Haus vs. KNX Smart Home

Nicht jedes Gebäude, welches mit einer Smart Home Technik ausgestattet ist automatisch ein vollwertiges Smarthome. Wir unterscheiden dabei vor allem nach den Kriterien Bedienkonzept und Automatisierungsgrad.

Sofern also lediglich die KNX Technik eingesetzt wird, um das klassische Bedienkonzept einer Standard Elektroinstallation mit der entsprechend komplexeren KNX Technik nachzubauen, kann allenfalls von einem KNX Haus oder einer KNX Installation gesprochen werden. Dies ist jedoch keine hinreichende Bedingung, dass diese Technik für den Benutzer irgendwelche Vorteile birgt. Ganz im Gegenteil: durch die höhere Komplexität der KNX Technik ergeben sich im Falle einer Fehlersuche eher Herausforderungen. Sofern sich beim Betätigen eines Tasters in einem Gebäude mit KNX darauffolgend die Lampen nicht einschaltet, kann dies vielfältige Gründe haben: Der Taster, die Programmierung oder das Relais können defekt sein oder die Kommunikation zwischen beiden Geräten ist unterbrochen, ebenso gut könnte ein Kurzschluss in der Bus-Kommunikation vorlegen oder das Leuchtmittel könnte möglicherweise einen Defekt aufweisen.

Um also diese Nachteile einer höheren Komplexität entsprechenden Vorteilen gegenüber zu stellen, müssen für die Benutzer eines mit KNX System ausgestatteten Gebäudes erhebliche Mehrwerte generiert werden.

Diese sind klassischerweise zunächst einmal die Möglichkeit, dass beliebige Leuchten oder Jalousien in beliebigen Gruppen zusammengeschaltet werden können. Das heißt, ein Stockwerk oder raumweise Bedienung von mehreren Lichtgruppen oder Beschattungseinrichtungen wird so in variabler Kombination möglich. Auch Zentralbefehle, beispielsweise im Falle eines Windalarms von der Wetterstation, durch welche dann die Jalousien nach oben, sprich in eine sichere Position, gefahren werden sollen, werden durch ein Bussystem möglich.

Auch die Unterscheidung nach bestimmten Zuständen,wie etwa wach / schlafen oder Tag / Nacht, ermöglichen weitere interessante Möglichkeiten in der intelligenten Nutzung der vorhandenen Technik. So kann die Beleuchtung in einem Durchgangsflur durch den Präsenzmelder in der Nacht etwa nur mit einer reduzierten Helligkeit aktiviert werdenoder wenn ein Kinderzimmer im Schlafen -Modus ist, kann die automatische Steuerung von Rollläden oder Raffstoren durch die Wetterstation unterbunden werden.

Sofern es in einem Raum mehrere Lichtgruppen gibt die, um eine bestimmte Lichtwirkung zu erzielen, möglicherweise in unterschiedlichen Helligkeiten aktiviert werden sollen, kann dies mit Hilfe eines KNX Bussystems erreicht werden. Über sogenannte Beleuchtungsszenen können verschiedene Lichtszenarien vorkonfiguriert und dann mit einem einzigen Tastendruck aktiviert werden.

All dies sind einfache Beispiele wie durch die Bus-Technik signifikante Mehrwerte für die Bewohner eines mit einem KNX System ausgestatteten Gebäudes realisiert werden können.

Damit diese Vorteile jedoch zum Tragen kommen bedarf es einer umfassenden Fachplanung und natürlich entsprechende Erfahrung in der Konzeption eines für die Bewohner sinnvollen Bedienkonzept, welches auf die entsprechende technische Ausstattung der jeweiligen Räume abgestimmt ist.

Die Beispiele sollen verdeutlichen, dass das simple Nachbauen einer klassischen Bedienlogik mit KNX Technik für die Bewohner keinerlei Mehrwert sondern ausschließlich eine Erhöhung der Komplexität zu einem höheren Preis bedeutet.

Lichtsteuerung mit KNX

Die Lichtsteuerung über KNX gehört zu den Grundlagen jeder KNX Installation. Im einfachsten Fall umfasst die Lichtsteuerung nur eine einzelne Leuchte pro Raum oder eine definierte Gruppe an Leuchten. Dann ist auch das Steuerungskonzept entsprechend stringent und einfach. Per KNX-Präsenzmelder oder per Taster im Eingangsbereich des Raumes wird die Beleuchtung aktiviert Der Präsenzmelder sollte in mindestens so konfiguriert sein, dass er bei Verlassen des Raumes das Licht automatisch wieder deaktiviert. Ebenfalls sollte es eine Sperrfunktion geben, über welche die Intelligenz des Präsenzmelder temporär deaktiviert wird. Zum Beispiel wenn in einem Kinderzimmer der Schlafen-Modus aktiviert ist und die Beleuchtung nicht automatisch ein oder ausgeschaltet werden soll.

Eine besondere Herausforderung bei der Realisierung von hochwertigen Licht Konzepten im Smart Home ist die Auswahl der entsprechenden Technik für die Ansteuerung der Leuchten sowie die Platzierung der entsprechenden Netzteile und Vorschaltgeräte. Zunächst einmal zur Technik: Dimmbare LED Beleuchtung hat sich im gehobenen Wohnbau inzwischen als Standard etabliert und in aller Regel soll diese Technik auch dimmbar ausgeführt werden.

Die klassischen Dimmverfahren, welche früher eingesetzt wurden, also Phasen und Abschnitts- Dimmer, mit welchen man ohmsche Lasten oder Trafos von Halogenbeleuchtungen problemlos dimmen konnte, kommen also immer weniger zum Einsatz. Für das Dimmen von LED Leuchten kommen die klassischen Dimmer sehr häufig an ihre technischen Grenzen, sodass störendes Flackern oder im Extremfall ein Ausschalten der Leuchte ab dem Unterschreiten bestimmter Helligkeitswerte der Fall ist. Um also moderne LED Technologie einsetzen zu können und diese Leuchten stufenlos dimmen zu können, müssen auf aus der Lichttechnik bekannte Schnittstellen zurückgegriffen werden. Hier hat sich für das Dimmen von Leuchten vor allem der Dali Lichtbus als Standard etabliert, so wird mit derSchnittstelle von KNX zu Dali die Möglichkeit geschaffen,DALI fähige Leuchten über einen KNX-Befehl anzusteuern. Das heißt im Praxisfall, dass Leuchten ausgewählt werden müssen, welche mit einem Dali fähigen Vorschaltgerät ausgestattet sind, was glücklicherweise bei vielen Herstellern der Fall ist. Um also gegenüber der konventionellen Technik mit einer klassischen Glühbirne ein gleichwertiges Ergebnis zu erreichen, erhöht sich im Falle einer KNX Installation der technologische Aufwand noch einmal, da nicht nur der KNX-Bus zum Einsatz kommt, sondern zusätzlich noch ein Lichtbus eingesetzt werden muss, was zum einen Besonderheiten bei der Verkabelung aber auch eine erhöhte Komplexität in der Inbetriebnahme der Beleuchtung bedeutet.

Hinzu kommt die Herausforderung, dass LED-Beleuchtung insbesondere bei Einbauspots häufig ein externes Vorschaltgerät, das bedeutet der Trafo, in der Nähe der Leuchte platziert werden muss. Was bei abgehängten Decken noch eine vergleichsweise einfach zu lösende Aufgabe ist, stellt bei der Installation von Leuchten in Betondecken eine größere Herausforderung dar. Hier muss also bei der Planung und in der Rohbauphase bereits berücksichtigt werden, welche Lichttechnik zum Einsatz kommt, wo die entsprechende Technik platziert werden kann und welche konkreten Produkte später zum Einsatz kommen. Ähnlich schwierig gestaltet sich das Vorgehen beim Einsatz von LED-Bändern und Lichtleisten, da diese manchmal so positioniert werden, dass sich im Bereich des LED-Bandes kein zusätzlicher Bauraum befindet, in dem die Trafo- und Steuerungstechnik versteckt werden kann.

Eine weitere Herausforderung stellt die erhöhte Komplexität in der Verkabelung dar, weil nicht alle Elektrofachbetriebe geübt im Umgang mit der Installation eines Dali Licht Busses sind. Wenngleich das Vorgehen relativ strukturiert und auch für einen ungeübten Elektrokraft nachvollziehbar ist, resultieren in der Praxis oft Fehler in der Verkabelung. Daraus ergeben sich dann erhöhte Aufwände in der Parametrierung, insbesondere aufgrund aufwändiger Fehlersuche, da eine Inbetriebnahme der Leuchten bei fehlerhafter Verkabelung gar nicht möglich ist.

Sofern es jedoch sowohl aus Planungssicht als auch bei der Inbetriebnahme gelingt alle Herausforderungen zu meistern, steht einem hochwertigen Lichtkonzept nichts im Wege. Über den Dali Lichtbus können sogenannte KNX Lichtszenen aktiviert werden, welche in einem definierten Zeitintervall kommen (zum Beispiel 2 Sekunden) und beispielsweise eine definierte Gruppe Anleuchten auf einen bestimmten Helligkeitswerten bringen. So können also sehr hochwertig anmutende Lichtstimmungen im Vorfeld konzeptioniert und in der Praxis umgesetzt werden, welche dann bei den Bewohnern in einer sehr hohen wahrgenommenen Qualität und einem ausgesprochen hohen Bedien-Komfort resultieren.

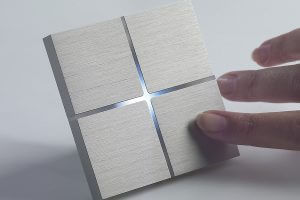

Diese Lichttechnologie kann dann noch mit entsprechend hochwertigen Tastern kombiniert werden, welche intuitive Bedienung bei gleichzeitig vielfältigen Möglichkeiten zur Aktivierung individueller Lichtstimmungen ermöglichen. So wird der Mehraufwand bei der Planung und Inbetriebnahme hochwertiger Lichttechnologie mit KNX und Dali durchaus kompensiert.

Auch ein höherer Automatisierungsgrad kann erreicht werden, wenn durch eine geschickte Kombination der vorhandenen Informationen individuelle Lichtszenarien aufgerufen werden. Erkennt das Gebäude, dass sich die Bewohner gerade im Filmschauen-Modus befinden, wird beim Betreten der Küche automatisch die Beleuchtung am Kühlschrank dezent eingeschaltet. Dies ist nur ein Beispiel für vielfältige Kombinationsmöglichkeiten der vorhandenen Smart Home Technik mit der intelligent-gesteuerten Beleuchtung. Derartige Verschaltungen und Spielereien sind mit konventioneller Technik in der Regel nur schwer bis gar nicht realisierbar.

Beschattung mit KNX

Die Realisierung einer Beschattungslösung mit KNX ermöglicht verschiedene Möglichkeiten, wenngleich zu Beginn hinzugefügt werden muss, dass die Komplexität mit den zunehmenden Möglichkeiten proportional steigt. Zunächst kann in einer KNX-Installation eine Wetterstation eingesetzt werden, welche über entsprechende Sensoren Zustände wie Helligkeit oder Windgeschwindigkeit in die Installation zurückmeldet und so im Falle von kritischen Windgeschwindigkeiten die Jalousien in einen sicheren Zustand fährt.

Mithilfe des Bussystems können darüber hinaus vielfältige Automatisierungslösungen realisiert werden. Hierbei ist zunächst zu unterscheiden, dass bestimmte Befehle als Automatisierungsbefehle klassifiziert werden und von manuellen Benutzereingriffen abzugrenzen sind. Das bedeutet also, dass die Anlage zunächst in einem Automatikmodus läuft, sodass die entsprechenden Fassaden des Gebäudes bei entsprechender Sonnenintensität automatisch beschattet werden können. Greift ein Bewohner des Gebäudes jedoch in diese automatische Beschattungssteuerung ein, soll die Automatik entsprechend unterbrochen werden und erst zu einem definierten Zeitpunkt reaktiviert werden. Diese Reaktivierung kann zeitabhängig erfolgen oder aber auch zum Beispiel durch den Präsenzmelder eines Raumes unterstützt werden, mit der Folge dass bei entsprechend langer Abwesenheit das Automatikprogramm wieder automatisch reaktiviert wird.

Ebenfalls können bei entsprechender Auswahl der Produkte weitere Automatismen realisiert werden. So kann man zum Beispiel bestimmte Zustände des Raumes, etwa der Schlafenmodus in einem Kinderzimmer, genutzt werden um die Beschattungssteuerung entsprechend zu unterbrechen. Darüber hinaus sind weitere Szenarien denkbar, welche auf die Beschattungssteuerung des Gebäudes wirken. Im Rauchalarm-Fall kann die Beschattung von Fluchttüren an einer Terrassentür automatisch nach oben gefahren werden oder bei Einbruch der Dämmerung können entsprechende Raffstoren oder Rollläden automatisch geschlossen werden.

Ebenso kann die Beschattungssteuerung das Energiemanagement des Gebäudes unterstützen. Im Sommer ist es wünschenswert, dass bei Abwesenheit der Bewohner durch eine Verschattung die Überhitzung des Gebäudes verhindert wird. Weiß das Gebäude also, dass sich niemand mehr in einem bestimmten Raum oder gar im Haus aufhält, können entsprechende Rollläden und Raffstoren geschlossen werden. Im Winter hingegen möchte man möglicherweise solare Energieeinträge nutzen, um die Heizlast des Gebäudes zu verringern. Aber auch hier sind natürlich Grenzen einzuhalten, insbesondere in der Übergangszeit könnte es sonst passieren, dass durch zu langes Offenhalten der Jalousien eine unerwünschte Überhitzung im Gebäude stattfindet. Noch komplexer wird die Interaktion der Beschattungssteuerung, wenn Klimatisierungslösungen parallel zu den Beschattungsautomatismen wirken. Insgesamt können mit mit Hilfe des Bussystems jedoch viele andere Anwendungen realisiert werden, welche mit konventioneller Installations-Technik diese Form ebenfalls nicht möglich wären.

Heizungssteuerung mit KNX

Ein sehr attraktives, da kostenneutrales Gewerk, ist die Fußbodenheizung. Sofern im Gebäude sowieso ein KNX- System vorhanden ist, entstehen für die zusätzliche Realisierung der Steuerung der Fußbodenheizung über KNX kaum bis keine Mehrkosten. Hierbei ist zunächst einmal die primäre Wärmeerzeugung von der KNX basierten Einzelraumregelung abzugrenzen. Welche Energiequelle zum Einsatz kommt, um das Gebäude zu heizen, sprich um das warme Wasser für die Fußbodenheizung bereitzustellen, spielt in aller Regel aus Sicht der KNX-Regelung keine Rolle Die Schnittstelle zum KNX bildet der Heizkreisverteiler, in welchen einen KNX Aktor montiert wird. Dieser steuert die thermoelektrischen Stellköpfe der einzelnen Heizkreise, für die unterschiedlichen Räume im Gebäude an. Von einem Taster wird die Raumtemperatur an den Aktor übermittelt und der Benutzer kann über ein eine Smart Home App die Wunschtemperatur für den jeweiligen Raum vorgegeben.

Ein KNX-Taster mit Temperaturfühler ist bei entsprechender Planung in den allermeisten Räumen sowieso vorhanden, sodass an dieser Stelle hierfür keine Mehrkosten entstehen. Aufgrund der Trägheit der Fußbodenheizung ist es ebenfalls nicht nötig, in jedem Raum ein entsprechendes Raumbediengerät oder einen Taster mit Display zu verbauen. Um die Raumtemperatur entsprechend aus dem Raum zu regeln, hat es hat sich in der Praxis als  ausreichend erwiesen, die Veränderung der Raumtemperatur über die Smart Home App zu bewerkstelligen. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung der Taster in den letzten Jahren, gibt es inzwischen auch vielfältige Produkte auf dem Markt, welche mit einem vertretbaren Preis, die Möglichkeit bieten auch im Raum an einem kleinen Display die Raumtemperatur abzulesen und die Wunschtemperatur einzustellen. Die thermoelektrischen Stellantriebe generieren keine Mehrkosten, da sie sie auch bei konventioneller Elektroinstallation benötigt werden. Entfallen hingegen können die konventionellen Raumbedien-Regler. Deren und natürlich die Produkte selbst verursachen bei konventioneller Installation Kosten, können bei KNX allerdings vollständig entfallen. Unterm Strich stellt also die Realisierung einer Fußbodenheizungs-Steuerung per KNX eine quasi kostenneutrale Erweiterung des bestehenden Systems dar. Ein weiteres Bedienelement in den Räumen entfällt und erhöht somit auch den ästhetischen Anspruch in der architektonischen Gestaltung.

ausreichend erwiesen, die Veränderung der Raumtemperatur über die Smart Home App zu bewerkstelligen. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung der Taster in den letzten Jahren, gibt es inzwischen auch vielfältige Produkte auf dem Markt, welche mit einem vertretbaren Preis, die Möglichkeit bieten auch im Raum an einem kleinen Display die Raumtemperatur abzulesen und die Wunschtemperatur einzustellen. Die thermoelektrischen Stellantriebe generieren keine Mehrkosten, da sie sie auch bei konventioneller Elektroinstallation benötigt werden. Entfallen hingegen können die konventionellen Raumbedien-Regler. Deren und natürlich die Produkte selbst verursachen bei konventioneller Installation Kosten, können bei KNX allerdings vollständig entfallen. Unterm Strich stellt also die Realisierung einer Fußbodenheizungs-Steuerung per KNX eine quasi kostenneutrale Erweiterung des bestehenden Systems dar. Ein weiteres Bedienelement in den Räumen entfällt und erhöht somit auch den ästhetischen Anspruch in der architektonischen Gestaltung.

KNX mit dem iPad steuern? Wie geht das?

Mit den nachträglich eingeführten Schnittstellen zu Sicherheitstechnik, Entertainment-Anlagen und auch Ambient-Beleuchtung, wurden die Anforderungen an die Steuerungsoptionen des KNX Smart Homes größer. Die einfachen Taster an der Wand reichten für das Funktionsspektrum facettenreicherer Geräte-Funktionen nicht mehr aus.

Mit den nachträglich eingeführten Schnittstellen zu Sicherheitstechnik, Entertainment-Anlagen und auch Ambient-Beleuchtung, wurden die Anforderungen an die Steuerungsoptionen des KNX Smart Homes größer. Die einfachen Taster an der Wand reichten für das Funktionsspektrum facettenreicherer Geräte-Funktionen nicht mehr aus.

KNX hat aber bereits nachgezogen. Mittlerweile lassen sich KNX-Geräte auch über mobile Visualisierungsmedien wie iPhones, iPads oder Tablets steuern. Meist kommt allerdings ein Bordcomputer, wie zum Beispiel der Gira Homeserver, zum Einsatz. Der Gira Homeserver verbindet dabei das KNX-System mit dem Computernetzwerk und Deinem Internet-Anschluss. Außerdem lässt sich ein iPad mit einer eleganten Halterung als zentraler Bildschirm an der Wand montieren und ist herausnehmbar. Du hast dadurch Zugriff auf Sensordaten und auf zahlreiche Steuerungsoptionen für Licht, Heizung sowie der Sicherheitstechnik in Deinem KNX-Haushalt.

Weitere praktische Lösungen gibt es neben Gira von EDOMI, BAB TECHNOLOGIE, der IT GmbH (Markenname Elvis) sowie Loxone und Jung (Markenname Smart Visu Server). Einen anderen Weg haben App-Entwickler eingeschlagen. iHaus bietet zum Beispiel ein Vernetzungswerkzeug an, mit dem Du Dein KNX-System per Android-Handy oder iPad steuern kannst.

Wo sind Opensource Ansätze, wie FHEM und OpenHAB einzuordnen?

Es gibt diverse Open Source Automatisierungslösungen, welche über Schnittstellen zum KNX verfügen. Die bekanntesten sind FHEM OpenHAB oder Iobroker. Hier können über entsprechende Docker oder Raspberry Pi Images entsprechende Logikfunktionen für das Smart Home oder Visualisierungen erstellt werden. All diese Systeme erfreuen sich großer Beliebtheit und haben eine große Community. Wir grenzen diese Systeme allerdings deutlich von einer kommerziellen Lösung, welche wir in Kundenprojekten einsetzen, ab. Aus Sicht eines Dienstleisters spricht nichts dagegen, dass private Bauherrn diese Lösungen als zusätzliche Automatisierung oder als Spielwiese ergänzend zu einer Serverlösungen der kommerziellen Anbieter einsetzen. Wir raten jedoch dringend davon ab, die Betriebssicherheit eines Gebäudes ausschließlich von einer Lösung abhängig zu machen, welche auf einem Raspberry Pi läuft.

Fazit

Es gibt es gibt viele weitere Gewerke, wie Multiroom-System, Mähroboter, Klimaanlagen, Heimkinos oder Garagentore, welche über Schnittstellen zum KNX angesteuert werden können.

Auch hier gilt, dass das ein entsprechender Mehrwert immer dann generiert werden kann, sofern die technischen Schnittstellen zu diesen Gewerken als Ausgangsbasis geschaffen werden. Hier müssen jedoch oft in der Planung entsprechende Vorbereitungen getroffen werden. Erst wenn es gelingt, möglichst alle technischen Systeme im Gebäude entweder direkt durch KNX oder durch entsprechende Gateways und Schnittstellen anzusteuern, entsteht die Möglichkeit weitere Mehrwerte durch die Verknüpfung der Geräte zu erreichen.

Und wie geht es weiter?

Aus unserer Sicht ist der KNX-Standard derzeit für die Gebäudeautomation relativ konkurrenzlos, wenn es um Neubauprojekte geht. Und das sollte in absehbarer Zeit auch so bleiben. Mit KNX steht Dir ein breit gefächertes Hersteller-Ökosystem zur Verfügung, welches einen ausgewogenen Produktmix von insgesamt 8000 Geräten liefert. Außerdem ist KNX bereits seit fast 20 Jahren auf dem Markt etabliert.

Aus unserer Sicht ist der KNX-Standard derzeit für die Gebäudeautomation relativ konkurrenzlos, wenn es um Neubauprojekte geht. Und das sollte in absehbarer Zeit auch so bleiben. Mit KNX steht Dir ein breit gefächertes Hersteller-Ökosystem zur Verfügung, welches einen ausgewogenen Produktmix von insgesamt 8000 Geräten liefert. Außerdem ist KNX bereits seit fast 20 Jahren auf dem Markt etabliert.

Wenn auch Du als angehender Bauherr Dein Eigenheim modern aufziehen möchtest, beraten wir Dich gerne und helfen Dir als Systemintegratoren bei der Realisierung Deines Smart Homes.

Falls Du als interessierter Autodidakt lieber selbst Hand anlegst, lernst Du die Grundlagen zur Planung und Installation von KNX-Geräten in unserem Online Kurs. Und wenn Du erst einmal noch mehr über die verschiedenen Einsatzzwecke von KNX lernen möchtest, schau doch gerne bei unseren Planungstipps in diesem Blogbeitrag vorbei. Dort findest Du nützliche Checklisten, was es bei der Planung der KNX-Infrastruktur zu beachten gibt und vieles mehr.

zurück zum KNX-Übersichtsartikel

Ein Geschenk für dich

Zum Abschluss dieses Blogbeitrags möchten wir dir noch mehr nützliches Wissen schenken!

Wir haben fatale Fehler, die verzweifelte Bauherren durch Unwissenheit begangen haben, behoben, gesammelt und in einen Report verpackt.

Damit auch du nicht in die Fehlerfalle tappst, stellen wir dir diesen Report kostenlos zur Verfügung.